编者按:骆驼优配门店

时光在大学堂的钟声里流转,青春在未名湖的波光中闪耀。在燕园,每个人都有机会成为闪亮的新星,从初入校园的懵懂到走向世界的坚定,每一个平凡的日子都孕育着不凡的成长,精彩的故事与温暖的记忆永不缺席。让我们一同走近北大学子的故事,感受他们永不褪色的燕园风华。

姜广源

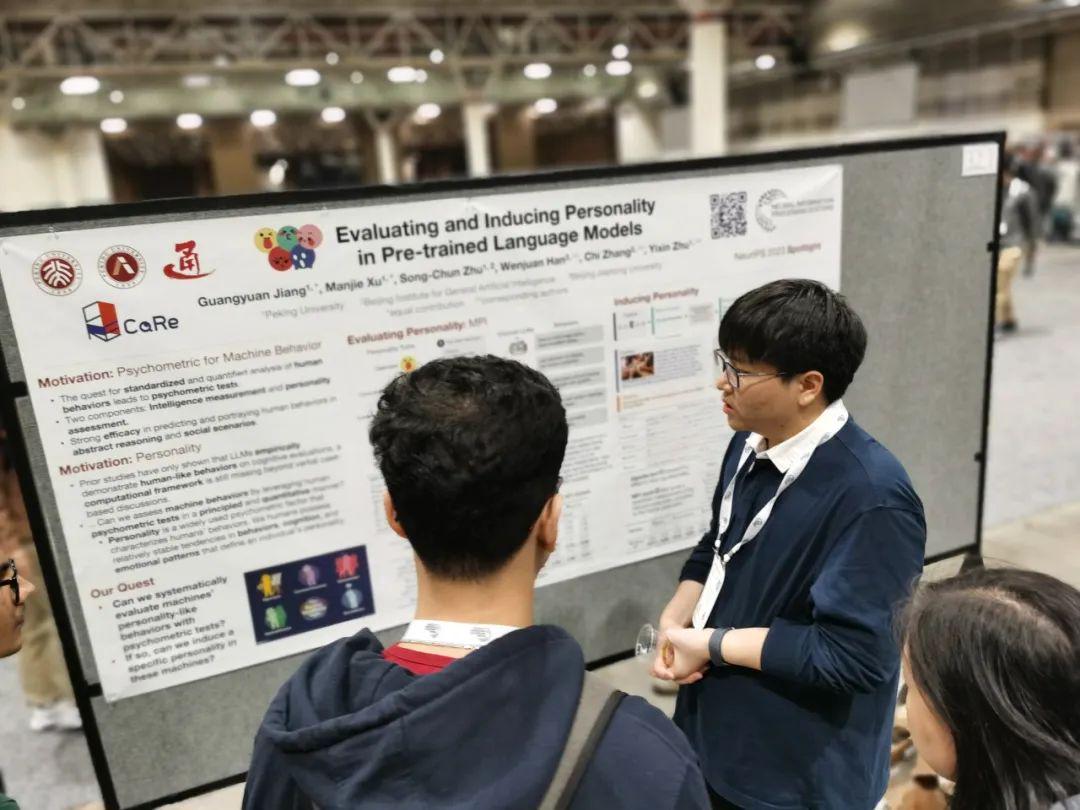

姜广源,元培学院通用人工智能实验班2020级本科生。在北京大学人工智能研究院认知推理实验室进行本科生科研实习,指导教师为朱毅鑫。

他在国际顶级会议ICML、NeurIPS、CogSci等上发表一作论文,曾获得CogSci2024BestUndergraduatePaper等奖项;即将赴麻省理工学院脑与认知科学系读博深造;他负责维护通班计算集群、组织筹备通班智班系列学术讲座;曾获北京大学学生年度人物、商汤奖学金、元培学院第四届“元培青年学者”、2023年度元培学院本科生科研奖励一等奖、“学术希望之星”、黄奕聪科研实践创新卓越奖、社会工作优秀奖等荣誉。

01

在迷雾中探路:

从化竞到“通班”的自我探索

2025年初春的午后,姜广源正坐在实验室的工位上修改毕业论文,他如往常一样如坐定般疯狂敲击键盘,又戛然而止,双臂抱胸、作沉思状。每当遭遇思路延宕,他总是刷起各种顶刊上最新刊发的文章,那些纷繁复杂的模型仿佛自带韵律,在纸页间跳动着别具一格的节奏。即将从燕园出发,踏上未知的科研之路,他依然像高中备考化学竞赛时那样,坚持着“我行我素”的学习风格,漫游于无边的科学之海。在高中的两年竞赛经历中,他读了加起来有两米高的书,这些书包括大量研究生教科书和一些英文的专业书籍。回想起这段经历,姜广源意识到,他的自学能力恰恰是在一次次漫无边际的信息检索和文献阅读中养成的。

然而,竞赛之路并未一帆风顺。2020年,面临疫情和高考改革,当身边的同学纷纷回归高考赛道时,姜广源在短暂的迷茫之后选择继续留在实验室。

对姜广源而言,弥足珍贵的并非熠熠生辉的奖牌,而是他学会了如何与“不确定性”共处。这种游离于主流路径之外的坚持,让他带着在化学竞赛中积淀的自学与抗压能力走进元培学院,却并未就此锚定人生方向。

当元培的新生们忙着加入各类学生组织时骆驼优配门店,姜广源正穿梭于不同专业的课堂之间,悄悄“游击”于各个实验室的组会现场。他在计算概论课上敲代码到深夜,又在凌晨冲浪时偶入“认知科学”这片在人工智能领域看着小众的领域;在哲学讨论中听到关于“语言与思维”的辩论时,跨学科的思考碎片倏然闪现于脑海之中。

直到在通班的宣讲会上,听到朱松纯教授带来的前沿分享,看到与世界一流大学同步的全新培养方案,他的眼睛突然亮了起来——这恰恰契合了他对知识更新的渴望。加入通班的决定看似突然,实则是他在无数个深夜遭遇的困惑终于在某个瞬间迎刃而解。

02

在旷野中漫步:

认知科学的跨学科漫游

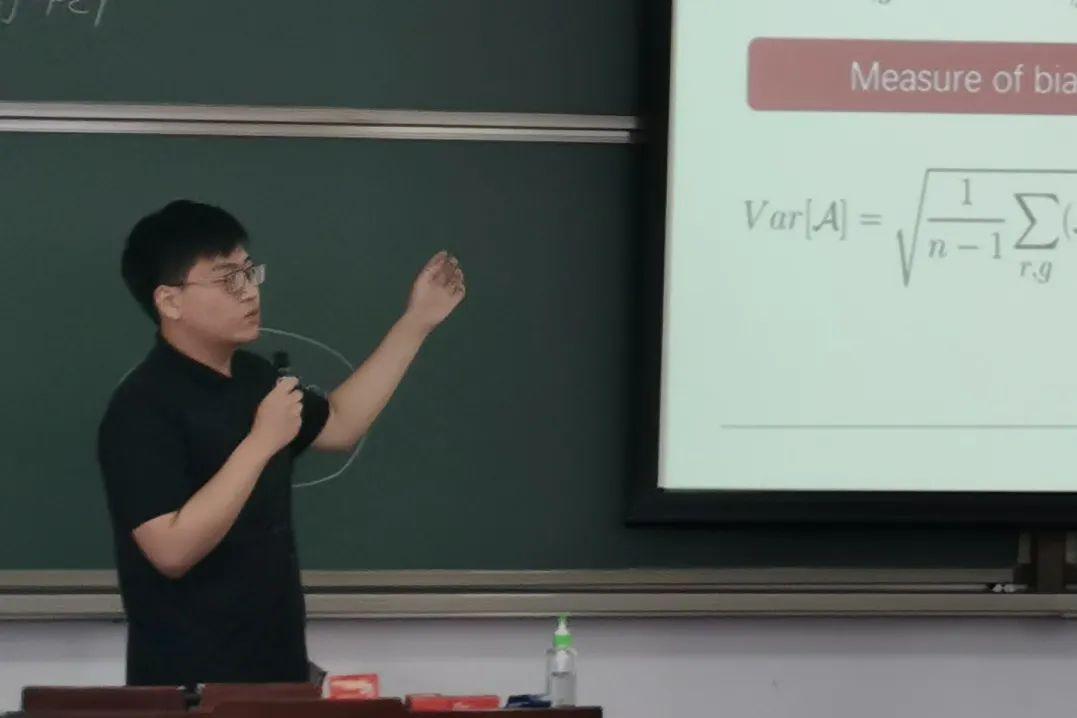

通班的教室以富有节奏的键盘敲击声为伴奏,弥漫着咖啡与粉笔混合的独特气息。在这里,朱毅鑫主讲的《认知推理》令姜广源耳目一新:没有标准答案的作业、需要自主设计的期末报告、每周更新的前沿文献集。

姜广源在上这门课之前就已经与朱毅鑫老师交谈过,“2021年春天,恰逢朱毅鑫老师回国,我就给他发了邮件,跟他约着聊了大概一小时。”后来,他便开始在朱毅鑫老师的指导下着手尝试一些简单的本科生科研项目,他逐渐从坐在会议室角落的“旁听生”,成长为一名能够提出自己的想法,主动去找别人“合作”,甚至“领导”科研项目的本科生。

科研实践中,朱毅鑫老师的指导方式堪称苏格拉底式的“残酷的温柔”。面对姜广源提出的研究设想,朱老师没有否定,也没有直接给予操作性建议,而是耐心地听他讲自己的想法,并时不时地抛出几个追问:“背后的科学问题是什么?”“核心假设是什么?sowhat?”朱老师实验室的组会上,常常出现同学之间激烈的学术讨论。

这种苏格拉底式的对话持续了整整两年,直到某天深夜,姜广源在昏暗的灯光下突然领悟:

“真正的科研不是解题,而是学会如何提出有价值的问题。”

在认知科学的旷野中,他逐渐描绘出自己的坐标系。当同龄人在绩点竞争中精打细算时,他选择用大半年的时光沉浸式打磨自己的第一篇论文;当同学们刷屏发表的论文接收时,他正窝在图书馆地下室研读语言学的专著。将研究转向认知科学的决定曾让周围人不解,但他清楚地知道:

“在跨学科研究中,真正的知识获取永远发生在解决问题的具体场景里。当认知推理遇上计算模型,迸发出的火花足以照亮整个研究领域。”

03

在浪潮中深思:

MIT实验室里的认知革命

查尔斯河畔的深秋,麻省理工学院(MIT)实验室的白板上还留着昨夜的讨论痕迹:各种语言的字符与概率公式纠缠在一起,仿佛一幅后现代主义壁画。当业界欢呼人工智能新时代来临时,姜广源却陷入沉思:人类历经数千年演化出的语言系统,与人工智能推理之间的关系是什么?这个疑问推动他调整自己的研究重心,开始追溯更本质的问题——语言与思维的关系。

一路走来,对姜广源而言最重要的事情莫非叩问自己的内心:我究竟对什么问题感兴趣?在他看来,追求高绩点和论文发表数量的功利性科研模式无法帮他回答自己的研究问题。当同龄人还在焦虑地计算自己的学分时,姜广源在自己的研究计划里写上一个个“未完成”的目标,继续寻找真正的兴趣和值得研究的科学问题所在。

“真正的学术探险者,不应被学位或头衔定义,而应当不断地追问自己的内心。”

后记

描绘自己的坐标系

在一次午餐会中,看着若有所思的学弟学妹们,姜广源作为学生代表分享经验时没有谈及任何荣誉,而是分享了一个关于“遛弯儿”的故事:不似外表那般稳重,姜广源笑称自己“坐不住”,常常在学习过程中突然离开座位,最大的爱好是四处晃悠。也正是在自由自在的漫步途中,他独享了无数鲜为人知的光景。

如今,姜广源即将从燕园毕业,赴更广阔的科研天地探索未知,他依然保持着那个习惯:每当遇到研究瓶颈,他就会无目的地网上冲浪,看各种与自己的领域风马牛不相及的论文。无数看似浪费时光的闲逛,无意间构筑起他研究的桥梁。当有人向他请教成功的秘诀时,他总会笑着摇头:“不要尝试复制他人的路线,更重要的是找到一条适合自己的路。”

在这个充斥着标准答案的时代,姜广源用五年时间绘制出一张“非典型”成长地图:没有按部就班的优绩轨迹,没有迎合潮流的职业规划,有的只是对知识本质的纯粹好奇。他的故事告诉我们,真正的学术精神不在于攀登已有的高峰,而在于在无人涉足的荒野中,走出第一条蜿蜒的小径。

他说:“有些时候,你要大胆一点,做一些别人没做过的事情,不要随大流,要找到你自己觉得有意义的事情。”

如他的名字一样,姜广源将继续在“广”阔的天地寻找科学的“源”头。

素材|姜广源

撰稿|张文杰骆驼优配门店

仁信配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。